Retina China 2022°王琴教授:罕见病例分享--双眼弥漫性葡萄膜黑色素细胞增殖

- 健康养生

- 2023-01-11

- 355

编者按:双眼弥漫性葡萄膜黑色素细胞增生(Bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation,BDUMP)是一种罕见的副肿瘤综合征,其特点是葡萄膜组织中黑色素细胞增殖形成隆起性病变,随后视网膜和视网膜色素上皮层被破坏,从而导致双眼快速进行性的视力丧失;常伴有全身恶性肿瘤,需要引起眼科医生的高度警惕。流行病学调查显示,BDUMP的年报道率逐年上升(1980~2000,共22例,1.15例/年;2002~2017,共33例,2.2例/年;2012~2017,共22例,4.4例/年)。该病的发病年龄中位数为65岁(从34~89岁不等),对于性别的选择似乎更加偏向女性(女性占比61%,男性占比39%)。Retina China 2022会议上,温州医科大学附属眼视光医院王毓琴教授通过一例病例,分享关于BDUMP的内容,希望与众位眼科同道共勉。

病例回顾:真假“Vogt-小柳原田病”?

病史摘要

患者,70岁女性,2021年7月14日因主诉“双眼眼红伴视物模糊1个月”于该院就诊,此前在院外被诊断为“Vogt-小柳原田病”,外院予以口服糖皮质激素1月(60mg,qm共10天;50mg,qm共20天),症状无明显好转。既往高血压病史20年,血压控制尚可。2021年1月因“胆管结石”于外院行经内镜逆行胰胆管造影术取石。

症状体征

裸眼视力:OD 0.1,OS 0.15,BCVA:OD 0.16,OS 0.4;

眼压:OD 13mmHg,OD 14mmHg;

体征:双眼结膜轻度充血,伴上下方浅层巩膜血管扩张,角膜透明,前房浅,晶状体混浊。

辅助检查

眼底照片:全周边视网膜脱离,双眼视网膜弥漫分布橙色斑块。

图1. 欧堡及眼底彩色照片示双眼全周边视网膜脱离,眼底多发橙色斑块病灶

OCT:双眼RPE层交替出现增厚和萎缩的高反射病变,伴视网膜神经上皮层下积液及脉络膜弥漫增厚。

图2. 黄斑OCT示双眼视网膜色素上皮层交替出现增厚和萎缩的高反射病变,伴视网膜下积液及脉络膜弥漫增厚

FFA、ICGA及AF:呈豹斑状改变。

展开全文

图3. FFA及ICGA示双眼底弥漫性点片状高荧光病灶周围包绕低荧光区域,伴视盘高荧光

图4. AF示双眼底弥漫性低荧光病灶周围包绕高荧光区域(与FFA和ICGA相反)

UBM:双眼睫状体脱离伴睫状体回声异常。

进一步完善PET/CT确诊“胆囊癌伴多处淋巴结转移”,诊断明确后便转入综合医院肝胆外科,经评估,患者已无手术条件,维持治疗1月后患者去世。

深入探索:BDUMP的“前因后果”

BDUMP发病特征

BDUMP首次被Machemer描述是在1966年。主要的临床症状是双眼进行性的视力下降,常伴全身恶性肿瘤,眼部临床表现的发生可早于全身恶性肿瘤的发现几个月到几年不等,也可以在原发性恶性肿瘤诊断后出现。1990年,Gass等人描述了BDUMP的5个基本特征:

1)后极部RPE水平多发的、圆形或椭圆形、细小的红色斑块;

2)斑块在造影早期呈强荧光表现;

3)发展成为多发的、轻度隆起的、色素性和非色素性的葡萄膜黑色素细胞团块,伴有葡萄膜组织的弥漫增厚;

4)渗出性视网膜脱离;

5)快速进展的白内障。

BDUMP发病原因

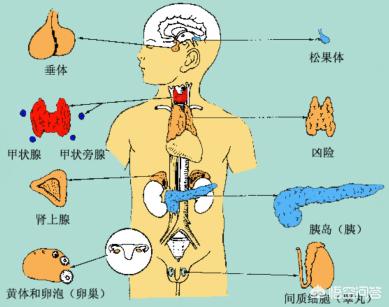

BDUMP的发生主要与原发性内分泌癌相关。女性多见泌尿生殖系统的癌症(71%女性BDUMP患者被发现患有泌尿生殖系统的癌症,其中26%为卵巢癌);而男性多见肺癌(超过50%的男性BDUMP患者被发现患有肺癌)。其他类型的癌症还包括乳腺癌、结肠癌、膀胱癌、胰腺癌、食管癌、肝癌、胆囊癌、肾癌和中枢神经系统的淋巴瘤;也有9%的患者未发现有恶性肿瘤。除了眼球以外,其他个案报道的眼外色素沉着改变的部位还包括:皮肤、口腔、阴道、直肠、气管粘膜、阴茎、硬腭。

BDUMP发病机制

BDUMP的葡萄膜和真皮的黑色素细胞增殖机制尚不明确。而Miles等人在BDUMP患者的血清IgG中发现了一种参与黑色素细胞增殖的因子,称为培养黑色素细胞延长和增殖因子(Cultured melanocyte elongation and proliferation factor,CMEP factor)。该研究者用BDUMP患者的血浆处理人的真皮成纤维细胞、角质形成细胞和卵巢癌细胞,结果显示只有黑色素细胞出现了特异性的增殖,也就是说CMEP factor可选择性地促进黑色素细胞增生。Jansen等人收集了两例BDUMP患者的血清,第一例患者是在血浆置换后采集血清,第二例患者是在血浆置换前采集血清。将两种血清培养人黑色素细胞后发现,只有第二例患者的血清中的黑色素细胞发生了增殖。该实验结果和Miles等人的研究结果是吻合的。因此,推测原发性内分泌癌可能通过分泌CMEP factor入血,随血液循环到达含有黑色素细胞的葡萄膜组织,促进黑色素细胞增生,从而产生眼部的临床表现。

BDUMP的多模影像学表现

BDUMP患者的多模影像学表现有其各自的特点,在眼底照片中表现为全网膜弥散分布的橙色斑块状病灶,眼底AF、FFA及ICGA中表现为较为特异的高低相间的豹斑状/鹿纹状图案。然而FFA、ICGA中的表现与AF中的表现恰好相反,在FFA及ICGA中,病灶表现为高荧光,周围环绕低荧光区域;而在AF中,病灶表现为低荧光,周围环绕高荧光区域。OCT中表现为RPE层的增厚和萎缩病灶交替出现,伴视网膜下积液、色素沉积和光感受器丢失。需要强调的是,BDUMP患者眼底的豹斑状/鹿纹状改变虽然相对特异,但不是其特有的临床体征,此类眼底改变尚可以出现在一些其他疾病中。

鉴别诊断

Gass等人对BDUMP的鉴别诊断进行了划分:

在发展成多灶性色素性脉络膜肿瘤前需要鉴别的疾病有:特发性葡萄膜渗漏综合征;大细胞淋巴瘤、转移癌、白血病;急性多形性卵黄样黄斑病变;多灶性或弥漫性脉络膜炎、急性后极部多灶性胎盘样色素上皮病、交感性眼炎、结节病;葡萄膜良性反应性淋巴细胞增生症;后巩膜炎;孔源性视网膜脱离。

发展成多灶性色素性脉络膜肿瘤后需要鉴别的疾病有: 转移性黑色素瘤; 多灶性视网膜下血肿; 多灶性脉络膜痣; 多灶性视网膜色素上皮肥大。

BDUMP治疗

BDUMP的治疗方式包括全身肿瘤的治疗、血浆置换、局部或者全身使用糖皮质激素、放射治疗、玻璃体切除、玻璃体腔注射Anti-VEGF药物、眼内注射甲氨蝶呤、静脉注射免疫球蛋白以及全身使用碳酸酐酶抑制剂。以上所有治疗方法中,最重要的治疗方式是针对全身性恶性肿瘤的治疗,血浆置换是改善视力和渗出性视网膜脱离最有效的眼部干预措施。

BDUMP预后

BDUMP患者预后较差。在所有报道了BDUMP患者治疗后存活率的文献中,据统计,BDUMP患者的平均存活时间约为15.7个月,但该时间尚不准确,因为报道的个案中有许多没有记录存活时间。大多数文献报告的病例预后均差,几乎所有预后差的病例都是因为全身性恶性肿瘤的转移而去世。

特别提醒

虽然本病的命名叫做双眼弥漫性葡萄膜黑色素细胞增生(Bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation,BDUMP),但是文献中也有报道单眼出现的弥漫性葡萄膜炎黑色素细胞增生(Unilateral diffuse uveal melanocytic proliferation,UDUMP)。

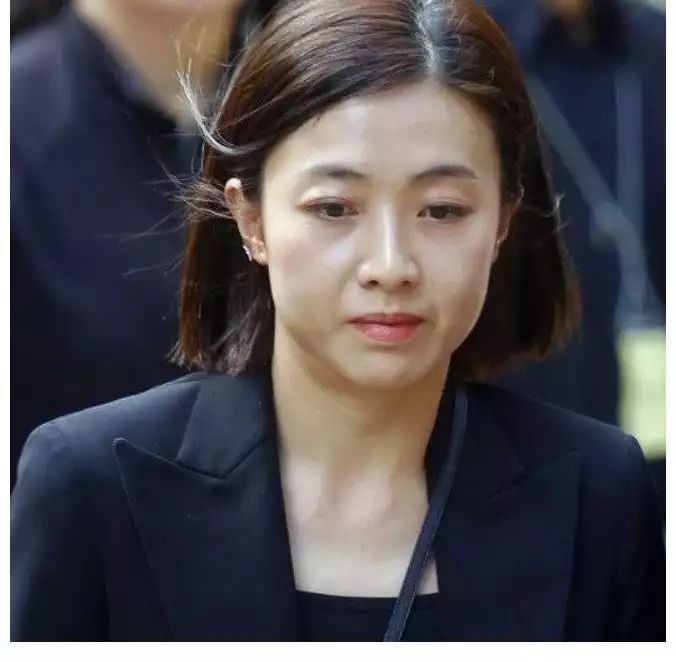

专家简介

王毓琴 教授

主任医师,副教授,硕士生导师

眼科学博士,师从我国葡萄膜炎专家杨培增教授

主任医师,副教授,硕士生导师

温州医科大学附属眼视光医院葡萄膜病专科主任

从事葡萄膜炎的临床诊疗和基础研究和教学工作近20年

中华医学会眼科学分会眼免疫学组委员,中国医师协会眼科医师分会葡萄膜炎与免疫专业委员会委员,中国女医师协会免疫与感染眼病学组委员

美国加州大学圣地亚哥分校Shiley眼科访问学者

以第一/通讯作者(含共同)累计发表SCI论文35篇

主持国家自然科学基金1项,浙江省自然科学基金2项

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

查看更多精彩内容

(来源:《国际眼科时讯》编辑部)

版权声明

版权属《国际眼科时讯》所有。欢迎个人转发分享。其他任何媒体、网站如需转载或引用本网版权所有之内容,须经本网同意并在文章顶部注明“转自《国际眼科时讯》”

点分享

点收藏

点点赞

点在看